こんにちは、グルコースの2025年度新卒です!

私たちは5月から6月にかけて全6回行われた、日本CTO協会主催の新卒エンジニア向けの合同研修に参加しました。これからのキャリアにおいて確かな土台となる新たな知識・視点、そして他社の新卒の方たちとの刺激的なつながりを得ることができた非常に価値のある6週間でした!この記事では私たちが本研修の各回で体験し、学んだことについて詳しく紹介できればと思います。

新卒エンジニア向けの合同研修について

今回私たちが参加した新卒合同研修は、日本CTO協会が新卒エンジニアを業界全体・企業横断で育成するべく、2024年から開始した取り組みです。所属企業が協力して会場や研修を提供することで実現しており、私たちグルコースも飲食スポンサーとして参加しています!

日本CTO協会に所属する企業同士で協力して会場や研修内容を用意することで実現しており、普段の業務では触れることのない、幅広いテーマの研修やハンズオンが行われました。さらに研修後には毎回懇親会が開かれ、美味しいご飯を囲みながら、他社の新卒エンジニアと楽しく交流を深める事ができました!

ここからは、各回の研修内容について紹介していきます。

第1回 Google Cloud のスペシャリストと学ぶ!BigQuery & Gemini

第1回は、グーグル・クラウド・ジャパン合同会社による「BigQuery と Gemini の活用方法」をテーマにした講義とワークショップが行われました。

前半は、BigQuery についての解説講義でした。BigQuery は、手元やサーバー上のデータを取り込み、SQL や AI を活用して分析できるクラウドサービスです。データの可視化、回帰予測、分類といった用途に幅広く対応しており、さまざまなニーズに応えられるところがとても頼もしく、これから使いこなせるようになりたいと思いました!

後半は、Gemini や NotebookLM を用いて、自分たちの抱える課題や悩みを整理し、生成 AI でどのように解決できるかをまとめるワークショップが行われました。適切なプロンプトの書き方についても詳しく学ぶことができ、実践的な知識が得られて良かったです!

懇親会は、Google オフィスの食堂をお借りして、盛大なビュッフェ形式の食事を楽しみました。フロントエンド、バックエンド、ゲームなどの分野ごとにテーブルが分かれており、それぞれの関心に応じて情報交換や交流を行うことができました。さらに後半では Google Cloud の歴史や製品に関するクイズ大会が開催され、グルコースからも一人が8位に入賞しました!非常に盛り上がりました!

第2回 CTO から新卒に向けた講話 & 生成 AI 時代のソフトウェアエンジニアとしての働き方の期待値

第2回は LayerX オフィスにて、前半に Progate の島津真人CTOによる「AI時代の新卒エンジニアに必要な変化と学習」、後半に LayerX の松本勇気CTOから「キャリアの考え方とフォロワーシップ」のテーマの講義を受けることができました。

前半では、生成AIがもたらす環境変化に対して、エンジニアがどのように適応すべきかが語られました。結論として、エンジニアの需要自体は変わらないものの、AIが担える作業が増えた今、言語化能力やコミュニケーション能力がますます重要になっていることが強調されました。そのためにも、技術を素早くキャッチアップし、良いアウトプットを得られるよう努力し続けることの大切さを実感しました。

後半では、「投資家的キャリア思考」を軸に、時間・体力・経験といった自分の資産をどう効率的に運用し、成長につなげていくかが語られました。特に印象に残ったのは、「最初の10年は資産を積み上げる時期」と捉える考え方です。時間に余裕のある今こそ、何に投資するかを意識しながら取捨選択し、経験を重ねることの重要性を学びました。

懇親会は、講義会場をそのまま活用し、各テーブルに並べられた料理を自由に取り分ける形式で行われました。他の回と比べて特に話しやすい雰囲気があり、よく耳にする企業や、普段お世話になっている企業の名前が出てくる場面も多く、とても興味深かったです!

第3回 AWS JumpStart

第3回では、AWS初学者を対象とした実践的な研修プログラム「AWS JumpStart」に参加しました。全2日間にわたるこの研修では、AWSのコアサービスの基礎や、それらを活用した堅牢なインフラ設計について、講義とハンズオンの両面から学ぶことができました。

初日は、Webサービスの成長フェーズ(プロトタイプから大規模スケールまで)に応じたインフラ構成を題材に、Route 53、EC2、RDS、ALB、Aurora、ElastiCache などのサービスが、どのように選定・組み合わせられるかを講義形式で学習しました。特に印象に残っているのは、「最初から作り込みすぎず、シンプルに始めて改善を重ねていく」というアーキテクチャ設計の基本姿勢でした。

午後のハンズオンでは、2〜3人のチームで実際に AWS 環境を構築しました(私のチームは2人でした)。ナビゲーターとドライバーの役割を交代しながら進めるモブプログラミング形式は初めての体験でしたが、協力しながら作業を進めることで理解が深まり、自然と会話も活発になりました!

2日目は、与えられた課題に対して最適なアーキテクチャを検討する演習に取り組みました。まずは個人で案を考え、続いてグループでアイデアを統合し、最終的に発表を行いました。この日は、インフラ設計の奥深さや面白さを改めて実感する一日となりました!特に「コスト」や「耐障害性」といった非機能要件を踏まえて構成案を議論するプロセスは、普段の開発ではなかなか得られない貴重な経験でした。

最後の発表会では、他チームの構成案からも多くの学びを得ることができ、インフラ設計の多様性と「唯一の正解が存在しない」という難しさを強く感じました。

第4回 サーバー解体研修

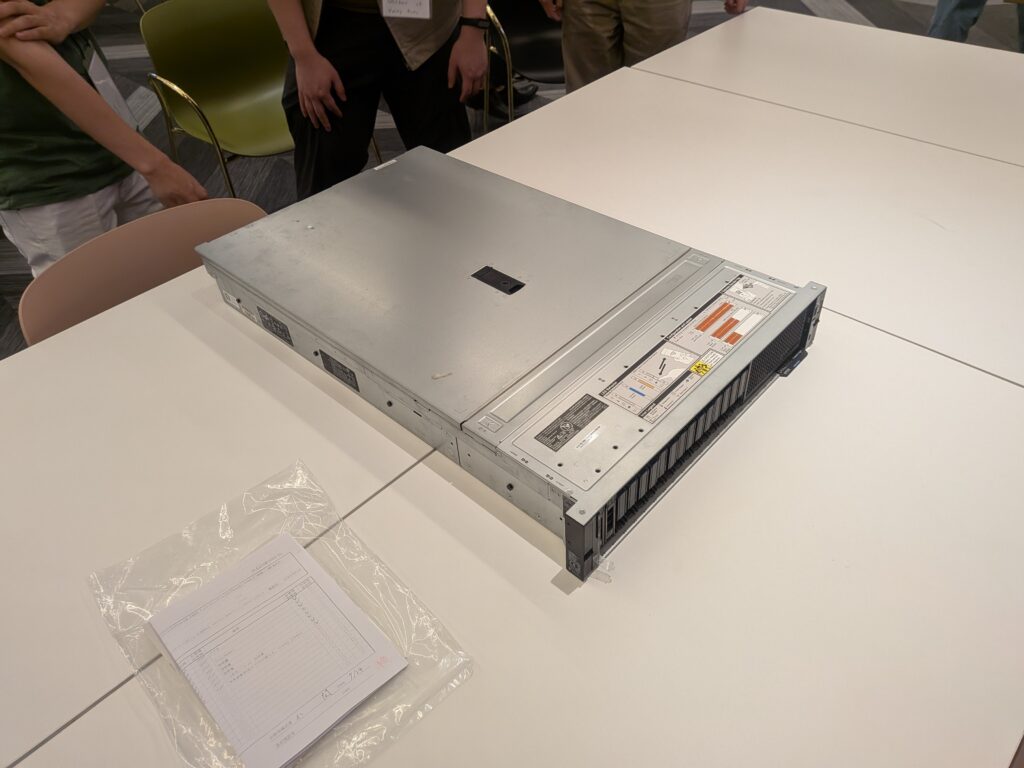

第4回では、GMOペパボ株式会社およびデル・テクノロジーズ株式会社による「サーバー解体研修」 (会場提供: GMOインターネットグループ) に参加しました。

前半の「CTO協会 サーバー基礎講座」では、サーバーについて、機能的な側面から物理的構成までを包括的に学ぶことができました。たとえば、サーバーにはECCメモリやRAIDコントローラー、ホットプラグ対応の電源やストレージなどが搭載されており、一般的なコンピューターとは構造面で大きく異なります。これらの部品は、サーバーの高い信頼性や可用性を実現するうえで、重要な役割を果たしていることを理解しました。

後半では、数人のチームで1台のサーバーを分解しました。サーバーを構成する多くのハードウェアは、工具を使わずに着脱可能な設計となっており、メンテナンス性の高さが実感できました。また、各パーツはエアフロー(空気の循環)を考慮して配置されていることも、実際に解体作業を通じて確認できてとても面白かったです!

グルコースの普段の業務ではクラウドを利用しており物理サーバーを触る機会がないので、実際にサーバーを「見る」だけでなく「触れる」ことができたこの体験は、非常に貴重なものだったと感じています!

第5回 日本CTO協会ISUCON新卒研修 + 解説

第5回では、日本CTO協会主催のISUCON形式のパフォーマンスチューニング研修 (会場提供: ピクシブ株式会社) に参加しました。ISUCON(Iikanjini Speed Up Contest)は、限られた時間の中でWebサービスの応答速度やスループットを改善し、そのスコアを競い合う競技です。

私たちのチームは全員が初参加で、ISUCON 経験者はいませんでした。何をすればスコアが上がるのかも分からないまま、ログやコードを手がかりに、手探りでボトルネックを探し出し、改善を進めていきました。

取り組んだ主な施策は、N+1クエリの解消、データベースインデックスの追加、Nginx の設定見直しの3点です。アプリケーションコードだけでなく、サーバ設定にも踏み込んで改善できたことは、大きな学びでした。特に、Nginx のキャッシュ設定や静的ファイル配信の最適化により、応答速度の向上を実感できたのは印象的でした。

最終スコアは約29,000点で、上位チームには大きく差をつけられましたが、ゼロから試行錯誤を重ねてスコアを伸ばしていけた過程はとても楽しく、実りある経験でした。Go などの普段あまり触れる機会のない技術にも深く関われたことで、エンジニアとしての引き出しが少し広がったように感じます!

まだまだ改善できる余地があったという反省もありますが、次の機会があれば、しっかり準備をして再挑戦したいと思える、良い刺激を受けた研修でした!

第6回 生成AIに関する講義

第6回では、生成AIを活用した現在の最先端の開発体験の紹介と、Microsoft 社が考える今後の展望についての講義が行われました。

前半では、AIを活用した最新の開発スタイルが紹介されました。現在は、エンジニアが Pull Request の本文に実装したい機能の仕様を記述し、それをもとに GitHub Copilot がコードを生成するという流れが一般的になりつつあります。人間はその成果物を評価し、必要に応じて細かい修正を行うだけで済むため、コーディングにかかる時間が大幅に短縮され、より効率的な開発が可能になっているとのことでした。このような開発スタイルでは、「適切な仕様や修正指示を出す能力」がますます重要になるという点が印象的でした。

後半では、今後のAI活用に関する展望が語られました。特に印象的だったのは、「AI同士が協働して開発サイクルを回す未来像」です。具体的には、仕様書の作成や修正指示を担当するAIと、それを基に実装を行うAIがチームを組み、人間はそのチームに対してタスクを割り当て、成果物をレビューするだけでよくなるというものでした。このような世界では、エンジニアがより上流の設計やマネジメントに関わるようになり、いわば「プログラマー総SE化」が進むのではないかと感じました。

このような時代を生き抜くためには、従来のプログラミングスキルに加えて、プロンプトエンジニアリングのような新しいスキルも重要になってくると強く感じました。

まとめ

研修を終えて、参加する前とは比べ物にならないほどエンジニアとしての視野が広がったと実感しています。他社の新卒の皆さんと話して発見や気づきがたくさんありましたし、講義からも技術的な知識だけでなく、エンジニアとしてこれから成長していくために必要な考え方や姿勢を学ぶことができました。

この新卒合同研修を実現してくださった日本CTO協会、並びにスポンサー企業の皆様、貴重な機会をいただき心から感謝を申し上げます。この研修で私たちがしてもらったように、将来エンジニアになった人たちを導けるようなエンジニアへと成長できるよう、日々頑張りたいと思います!